[잡포스트] 이탈리아의 영화감독 미켈란젤로 안토니오니가 1966년에 만든 <블로우 업 Blow up>이라는 영화가 있다. (대부분의 명작이 그렇듯 이 영화도 무척이나 지루하고 무척 감동적이다) 주로 패션 사진을 찍는 성공한 사진작가 토마스가 주인공으로 나오는 영화이다. 그와 작업을 하고 싶어 하는 모델이 줄을 설 정도로 상업적으로 성공하였으나, 모든 일에 냉소적이고 작업 방식은 편집증 적이다. 그는 대상에게 무척 거칠고 냉정하며, 수단과 방법을 가리지 않고 최고의 사진을 뽑아낸다.

그런 그가 어느 날 우연히 들른 공원에서 연인으로 추정되는 남녀를 보게 되고, 무의식적으로 사진을 찍는다. 그리고 작업실에서 인화한 사진 안에서 그가 본 남녀 외에 그 자리에 있을 때는 몰랐던 상황을 보게 된다. 주변에 무언가 이상한 물체가 보여 확대해보니 근처 나무 뒤에 총을 든 남자가 보이고, 사진을 조금 더 확대했을 때 숲속에 누워 있는 남자의 발을 보게 된다.

그는 공원으로 달려가서 나무 밑에 있는 시체를 발견하지만 사진기 없이 가는 바람에 그것을 기록하지 못한다. 돌아와 보니 그가 인화해놓은 사진들이 사라져있었고, 다시 사진기를 들고 공원에 갔을 때 시체는 이미 없어져 있었다.

현실을 찍는 사진가 토마스는 눈에 보이지 않는 것은 믿지 않는 사람이다. 그러나 그는 죽음을 보았고 죽음을 기록했음에도, 어디에서도 자신이 본 것을 증명할 방법이 없었다. 허탈하게 돌아가는 길에 공원에서 팬터마임을 하는 한 무리를 만나게 된다. 말을 하지 않고 동작만 하는 팬터마임 배우들은 테니스장에서 공과 라켓이 없이 테니스를 치고 있었다. 물론 그것은 진짜가 아닌 허구이다. 허무하게 걸어가는 그를 테니스장 안에 있는 팬터마임 배우들이 부른다. 울타리 밖으로 넘어간 공을 주워달라는 것이다. 그는 보이지 않는 공을 주워서 그들에게 던지고 돌아선다. 그리고 공이 라켓에 부딪치는 소리가 나며 영화는 끝이 난다.

그 영화가 말하고자 하는 것은 분명하다. 우리가 보이는 것에 대해 당연하게 가지는 믿음이 과연 합당한가 하는 것이다. 존재한다는 것은 무엇인가. 우리의 눈에 보이지 않지만 존재하는 것은 과연 어떤 것인가.

느끼지 못하고 있지만 우리가 발을 딛고 사는 지구는 잠시도 멈추지 않고 시속 1700킬로미터의 속도로 맹렬하게 회전하고 있다. 1700 킬로미터라니.... 비행기 속도의 두 배에 가깝고 고속철도의 6배 정도의 속도이다. 지구는 둘레가 4만 킬로미터로 우주의 스케일로는 먼지처럼 작은 별이지만, 인간의 감각으로 헤아리기엔 너무 커서 그 움직임을 알아채지지 못하고 있을 뿐이다.

과연 우리가 안다고 생각하고 있는 것들, 우리가 느끼고 있다고 생각하는 것들의 실체는 존재하고 있는 것일까?

모든 것은 움직인다

한국건축도 움직인다. 아니 심지어 공간까지도 움직인다. 움직임을 건축에 넣는 방식은 한국 건축이 다른 나라의 건축과 확연히 다른 특징이다. 다른 문화권 혹은 다른 대륙과 견주어 봐도 그렇고, 우리와 공유하는 문화적인 코드가 많은 중국, 일본과 비교해 봐도 그렇다.

한국건축에서는 늘 어딘가를 조금 비워놓는다던가 살짝 옆구리를 비틀어 완벽한 대칭을 피한다. 정지한 공간은, 완결된 조형은 물이 고이면 썩는 것처럼 죽는다고 생각하기 때문이다. 공간은 늘 물이 흐르듯이 굽이쳐 흐르며, 꼬리를 잇듯 모든 부분이 서로 서로 맞물리며 흘러간다. 우리의 건축은 정지해있는 어떤 풍경보다는 기의 흐름, 공간의 흐름을 담는데 온 힘을 다한다.

그 흐름은 직접 눈에 보이는 게 아니다. 그래서 한국 건축의 공간은 그 안에 들어가서 ‘결정적인 한 장’을 사진으로 찍어내기 무척 어렵다. 심지어 어떤 각도에서 보아야 할지 무척 애매할 때도 많이 있다.

“김우영의 사진도 움직인다”

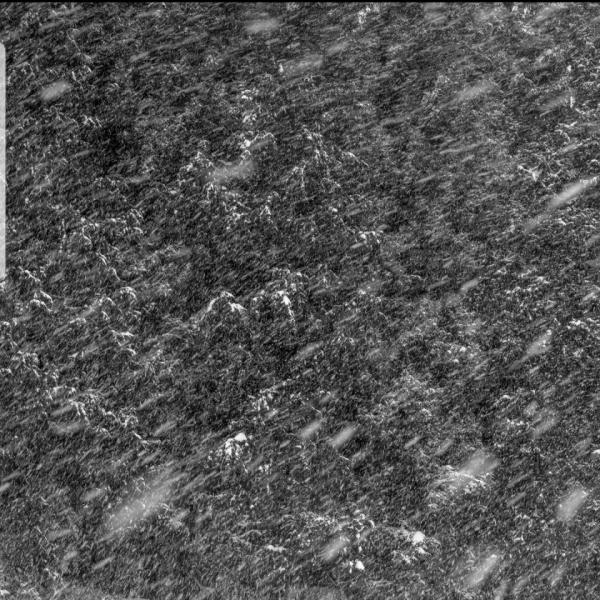

잘 갈아놓은 마천석을 끌어당겨 찍은 것 같은 사진(podo 5546, podo 5548)은 사실 눈이 흩뿌리는 어느 겨울 새벽의 숲이다. 아무것도 보이지 않고 인식되는 않는 숲에 바람이 숨어있고 색이 숨어있다. 혹은 오래된 집의 너울거리는 중방과 인방 그리고 주초, 칸살이 날카로운 존재감을 엄지손가락으로 문지르는 듯 중화시키는 회벽의 흰색으로 맹렬히 파고든다.(hanok 시리즈)

김우영의 사진은 오래된 집이나 숲의 강한 움직임을 새벽의 흐린 빛으로 누르고 한 부분을 떼어내, 마치 화면처럼 평평하게 눌린 채 벽에 걸려 정지된 어떤 풍경을 담은 것처럼 보인다.

그러나 사진을 자세히 들여다보면 그 속의 모든 것은 움직이고 있다. 아니 그 움직임이 너무 커서 우리가 인지하지 못하고 있다는 표현이 더욱 적합할 것이다. 걸음을 멈추고 거리를 조금 두고 자세히 들여다보면 그 안에서 움직임이 조금씩 보이기 시작한다. 그리고 감춰진 색과 전체가 보이며 크게 움직이기 시작한다. 마치 한국의 건축이 그렇듯이....

흐린 빛과 무겁게 압착해 놓은 듯한 풍경으로 직조해 걸어놓은 김우영의 사진은, 정지시킴으로써 더욱 강한 움직임을 느끼게 하는 아이러니의 미학이다. 움직임과 정지를 서로 반대되는 개념으로 생각하는 서양의 사고에서는 아이러니로 치부되겠지만, 그의 사진은 정지를 포착하는 것도 아니고 평온을 담고 싶어 하지도 않는다. 평온 속에 뜨거움이 숨어 있고 정지 속에 강한 움직임이 있음을 드러내고 싶어 하는 것이다.

건축이라는 땅 위에 고정되어 있는 실체, 혹은 땅에 깊이 뿌리내리고 있는 나무들의 집합인 숲을 통해, 그는 움직임과 멈춤이 조화롭게 공존하고 있으며 결국은 한 몸이라는 자명한 사실을 담고 싶어 한다. 그리고 그것은 한국의 미학이고 한국의 정서이며 사실은 가장 진리에 가까운 명제이기도 하다.

정지된 시간 속에서 움직이는 건축을 담은 김우영의 사진은 존재의 의미와, 우리의 눈에 보이지 않지만 존재하는 것은 과연 무엇인지 찾아가는 여정이다.

<글/건축가 임형남>